Размышление префекта Конгрегации богослужения и дисциплины таинств кардинала Робера Сара о том, как читать и исполнять Конституцию II Ватиканского собора о священной Литургии

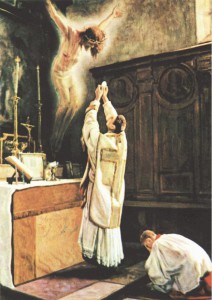

Будет ли наконец, спустя пятьдесят лет после своего обнародования Павлом VI, прочитана конституция II Ватиканского собора о священной литургии? Sacrosanctum concilium – это, на самом деле, не просто список «рецептов» реформы, но настоящая “magna carta” всякого литургического действа. Вселенский собор преподал нам важный методологический урок. В самом деле, будучи далек от того, чтобы довольствоваться дисциплинарным и внешним подходом к Литургии, собор желает, чтобы мы созерцали то, что составляет ее суть. Практика Церкви всегда проистекает из того, что она получает и созерцает в откровении. Пастырская практика не может быть оторвана от учения. В Церкви «то, что проистекает из деятельности, направлено к созерцанию» (ср. п. 2). Соборная конституция приглашает нас открыть тринитарные истоки литургического действа. В самом деле, Собор утверждает наличие преемственности между миссией Христа Искупителя и литургической миссией Церкви. «Как Христос был послан Отцом, так и Сам Он послал Апостолов», чтобы «через Жертвоприношение и Таинства, вокруг которых сосредоточена вся литургическая жизнь, они исполняли дело спасения» (п. 6). Поэтому совершение Литургии – это не что иное как совершение дела Христова. Литургия по сути своей является actio Christi (действием Христа): «дело Искупления человечества и совершенного прославления Бога» (п. 5). Это Он является Первосвященником, подлинным субъектом, подлинным совершителем Литургии (ср. п. 7). Если этот основополагающий принцип не будет воспринят с верой, мы рискуем сделать из Литургии некое человеческое дело, самопразднование общины.

Будет ли наконец, спустя пятьдесят лет после своего обнародования Павлом VI, прочитана конституция II Ватиканского собора о священной литургии? Sacrosanctum concilium – это, на самом деле, не просто список «рецептов» реформы, но настоящая “magna carta” всякого литургического действа. Вселенский собор преподал нам важный методологический урок. В самом деле, будучи далек от того, чтобы довольствоваться дисциплинарным и внешним подходом к Литургии, собор желает, чтобы мы созерцали то, что составляет ее суть. Практика Церкви всегда проистекает из того, что она получает и созерцает в откровении. Пастырская практика не может быть оторвана от учения. В Церкви «то, что проистекает из деятельности, направлено к созерцанию» (ср. п. 2). Соборная конституция приглашает нас открыть тринитарные истоки литургического действа. В самом деле, Собор утверждает наличие преемственности между миссией Христа Искупителя и литургической миссией Церкви. «Как Христос был послан Отцом, так и Сам Он послал Апостолов», чтобы «через Жертвоприношение и Таинства, вокруг которых сосредоточена вся литургическая жизнь, они исполняли дело спасения» (п. 6). Поэтому совершение Литургии – это не что иное как совершение дела Христова. Литургия по сути своей является actio Christi (действием Христа): «дело Искупления человечества и совершенного прославления Бога» (п. 5). Это Он является Первосвященником, подлинным субъектом, подлинным совершителем Литургии (ср. п. 7). Если этот основополагающий принцип не будет воспринят с верой, мы рискуем сделать из Литургии некое человеческое дело, самопразднование общины.

Напротив, настоящее дело Церкви состоит в том, чтобы войти в действие Христа, присоединиться к этому делу, которое является миссией, полученной Им от Отца. Итак, «нам дана полнота богопочитания», чтобы «Его человеческое естество в единстве с ипостасью Слова стало орудием нашего спасения» (п. 5). Поэтому Церковь, Тело Христово, должна, в свою очередь, соделаться орудием в руках Слова. Таково главное значение ключевого концепта соборной конституции — participatio actuosa (деятельное участие). Для Церкви такое участие заключается в том, чтобы стать орудием Христа-Священника, с целью принять участие в Его тринитарной миссии. Церковь деятельно участвует в литургическом действии Христа в той мере, в какой она является Его орудием. В этом смысле, разговор о «служащей общине» не лишен двусмысленности и требует большой осторожности (ср. Инструкция Redemptionis Sacramentum, п. 42). Деятельное участие не должно пониматься как необходимость что-либо сделать. В этом отношении учение Собора часто подвергалось искажениям. Напротив, речь идет о том, чтобы позволить Христу взять нас и приобщить к Своему Жертвоприношению. Поэтому участие в Литургии должно пониматься как благодать Христа, который «всегда приобщает к Себе Церковь» (Sacrosanctum concilium, п. 7). Это Ему должна принадлежать инициатива и первенство. Церковь «призывает Своего Господа и через Него совершает поклонение предвечному Отцу» (п. 7). Священник поэтому должен стать тем орудием, сквозь которое можно видеть Христа. Как недавно напомнил наш Папа Франциск, служащий священник – это не тот, кто разыгрывает какой-то спектакль, он не должен завоевывать симпатию собравшейся общины, выступая перед ней как главное действующее лицо. Проникнуть в дух Собора означает, напротив, забыть о себе, отказаться от того, чтобы являться центром внимания. Вопреки тому, что порой полагают, с соборной конституцией полностью сообразно, и даже уместно, чтобы во время акта покаяния, пения Gloria, молитв и Евхаристической молитвы все вместе – священник и верующие – обращались к Востоку, чтобы выразить свое желание участвовать в деле богопочитания и искупления, совершенном Христом. Такой образ действия было бы уместно практиковать в кафедральных соборах, в которых Литургия должна быть образцовой (ср. п. 41).

Разумеется, есть и другие части Мессы, во время которых священник, действуя in persona Christi Capitis (от лица Христа Главы), вступает в брачный диалог с собравшейся общиной. Однако этот разговор лицом к лицу не имеет другой цели, кроме как привести к встрече тет-а-тет с Богом, которая, посредством благодати Святого Духа, становится встречей сердец. Собор предлагает и другие средства, способствующие участию: «возгласы и ответы народа, псалмы, антифоны, песнопения и также «действия», т. е. жесты и телодвижения» (п. 30). Поспешное и, главным образом, чрезмерно человеческое прочтение привело к выводу, что достаточно сделать так, чтобы верующие были постоянно чем-то заняты. Современный западный менталитет, сформированный под воздействием техники и очарованный средствами массовой информации, захотел сделать из Литургии эффективный педагогический процесс с максимальной отдачей. В этом духе делались попытки придать богослужениям характер веселого празднества. Организаторы Литургии, вдохновляемые пастырскими соображениями, порой пытались заниматься дидактикой, вводя в богослужения мирские и зрелищные элементы. Разве можно не заметить, какое распространение получили свидетельства, инсценировки и аплодисменты? Считается, что таким образом поощряется участие верующих, тогда как на самом деле Литургия сводится к человеческой игре. «Молчание – это не добродетель, а шум – это не грех», – говорит Томас Мертон, – «однако постоянная сумятица, неразбериха и шум в современном обществе или в некоторых африканских евхаристических литургиях являются выражением атмосферы наиболее тяжелых грехов, нечестия, отчаяния. Мир пропаганды, бесконечных доказательств, оскорблений, критики или просто болтовни – это мир, в котором жизнь не стоит того, чтобы ее жить. Месса превращается в беспорядочный гам, а молитвы – в шум, внешний или внутренний» (Томас Мертон, «Знамение Ионы»). Возникает реальный риск не оставить никакого места для Бога в наших богослужениях. Мы подвергаемся тому же искушению, что и евреи в пустыне. Они пытались создать культ в соответствии со своими мерками и своей глубиной понимания, и мы не должны забывать, что в итоге они поклонились идолу золотого тельца.

Для нас настало время прислушаться к Собору. Литургия «есть прежде всего поклонение Божественному величию» (п. 33). Она имеет педагогическую ценность в той мере, в какой она полностью направлена к прославлению Бога и к богопочитанию. Литургия реальным образом помещает нас в присутствие божественной трансцендентности. Подлинное участие означает обновление в себе того «изумления», которое св. Иоанн Павел II считал столь важным (ср. Ecclesia de Eucharistia, п. 6). Это священное изумление, этот радостный трепет требует от нас безмолвия пред лицом Божественного величия. Часто забывают, что священное безмолвие – это одно из указанных Собором средств для содействия участию верующих. Если Литургия – это дело Христа, так ли необходимо, чтобы предстоятель давал собственные комментарии в качестве введения к ней? Нам следует помнить, что если Миссал разрешает сделать введение, оно не должно превращаться в светскую речь, в более или менее остроумные комментарии о текущей ситуации или в мирское приветствие, обращенное к присутствующим, но оно должно быть весьма кратким призывом приступить к Тайне (ср. Общее наставление к Римскому Миссалу, п. 50). Что касается проповеди, то она сама является литургическим действием, имеющим собственные правила. Деятельное участие в деле Христа предполагает, что мирскому позволено вступить в «первостепенное священнодействие» (ср. Sacrosanctum concilium, п. 7). В самом деле, «мы, с некоторой дерзостью, претендуем на то, чтобы остаться в человеческом, дабы вступить в Божественное» (Роберт Сара, «Dieu ou rien», p. 178). В этом смысле, достойно сожаления то, что алтарное пространство наших церквей не является местом, предназначенным исключительно для богослужения, что туда входят в мирской одежде, что священное пространство не имеет ясно выраженной архитектурной границы. Поскольку Христос, согласно учению Собора, присутствует в Своем Слове, когда оно провозглашается, равным образом пагубно и то, что чтецы не имеют специального облачения, которое указывало бы на то, что они провозглашают не человеческое слово, но Слово Божие.

Литургия – это реальность в основе своей мистическая и созерцательная, и, как следствие, находящаяся вне досягаемости нашего человеческого действия; даже деятельное участие – это благодать от Бога. Поэтому она предполагает нашу открытость празднуемой тайне. Так, конституция говорит о важности полного понимания обрядов (ср. п. 34) и в то же время предписывает, чтобы «верные Христу умели совместно произносить и петь, причём также и по-латински, предназначенные им неизменяемые части чина Мессы» (п. 54). В самом деле, понимание обрядов – это не дело человеческого разума, предоставленного самому себе, который должен всё уловить, всё понять, всё держать под контролем. Понимание обрядов – это дело sensus fidei, совершаемое живой верой при помощи символа, здесь познание осуществляется более посредством гармонии, нежели посредством понятий. Это понимание предполагает, что мы приближаемся к тайне со смирением. Но найдем ли мы мужество следовать Собору вплоть до этого момента? Однако такое прочтение, просвещенное верой, является основополагающим для евангелизации. В самом деле, Литургия «показывает Церковь тем, кто находится вне её, как знамя, поднятое перед язычниками, под которым рассеянные чада Божии собираются воедино» (п. 2). Она должна перестать быть местом непослушания предписаниям Церкви. Говоря конкретнее, она не может быть поводом для раздоров между христианами. Диалектические прочтения Sacrosanctum concilium, герменевтика разрыва, в том или ином смысле, не являются плодом духа веры. Собор не желал порвать с литургическими формами, унаследованными от традиции, более того, он желал углубить их. Конституция требует, чтобы «новые формы неким органическим образом вырастали из уже существующих» (п. 23). Поэтому необходимо, чтобы те, кто служит согласно древнему обряду, делали это без духа противопоставления, а именно – в духе Sacrosanctum concilium. Равным образом, было бы ошибкой рассматривать экстраординарную форму римского обряда как проистекающую из некого иного богословия, нежели реформированная Литургия. Также было бы желательно, чтобы в ближайшее издание Римского Миссала были в качестве приложения включены обряд покаяния и офферторий из древнего обряда, чтобы подчеркнуть, что две литургические формы обогащают друг друга, в преемственности и без противопоставления.

Литургия – это реальность в основе своей мистическая и созерцательная, и, как следствие, находящаяся вне досягаемости нашего человеческого действия; даже деятельное участие – это благодать от Бога. Поэтому она предполагает нашу открытость празднуемой тайне. Так, конституция говорит о важности полного понимания обрядов (ср. п. 34) и в то же время предписывает, чтобы «верные Христу умели совместно произносить и петь, причём также и по-латински, предназначенные им неизменяемые части чина Мессы» (п. 54). В самом деле, понимание обрядов – это не дело человеческого разума, предоставленного самому себе, который должен всё уловить, всё понять, всё держать под контролем. Понимание обрядов – это дело sensus fidei, совершаемое живой верой при помощи символа, здесь познание осуществляется более посредством гармонии, нежели посредством понятий. Это понимание предполагает, что мы приближаемся к тайне со смирением. Но найдем ли мы мужество следовать Собору вплоть до этого момента? Однако такое прочтение, просвещенное верой, является основополагающим для евангелизации. В самом деле, Литургия «показывает Церковь тем, кто находится вне её, как знамя, поднятое перед язычниками, под которым рассеянные чада Божии собираются воедино» (п. 2). Она должна перестать быть местом непослушания предписаниям Церкви. Говоря конкретнее, она не может быть поводом для раздоров между христианами. Диалектические прочтения Sacrosanctum concilium, герменевтика разрыва, в том или ином смысле, не являются плодом духа веры. Собор не желал порвать с литургическими формами, унаследованными от традиции, более того, он желал углубить их. Конституция требует, чтобы «новые формы неким органическим образом вырастали из уже существующих» (п. 23). Поэтому необходимо, чтобы те, кто служит согласно древнему обряду, делали это без духа противопоставления, а именно – в духе Sacrosanctum concilium. Равным образом, было бы ошибкой рассматривать экстраординарную форму римского обряда как проистекающую из некого иного богословия, нежели реформированная Литургия. Также было бы желательно, чтобы в ближайшее издание Римского Миссала были в качестве приложения включены обряд покаяния и офферторий из древнего обряда, чтобы подчеркнуть, что две литургические формы обогащают друг друга, в преемственности и без противопоставления.

Если мы будем жить в этом духе, тогда Литургия перестанет быть местом соперничества и критики, чтобы мы, наконец, могли принимать деятельное участие в Литургии, которая «свершается во святом граде Иерусалиме, к которому мы стремимся в своих странствиях, где Христос сидит … как священнодействователь святилища» (п. 8).

Кардинал Робер Сара,

префект Конгрегации богослужения и дисциплины таинств

Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.

При полном или частичном воспроизведении материалов сайта гиперссылка на SKGNEWS.COM обязательна.

В отличие от официальных католических СМИ, наш сайт не получает никакого финансирования. Если вы считаете наши материалы полезными, вы можете поддержать этот проект.

Грамотная статья. Странно, что Бенедикта при этом не цитирует.. объясняется тем, что публикация в «Оссерваторе Романо»? Ватикан избегает упоминания Папы в публикациях?

Очень красиво и глубоко! Сразу чувствуется высокий духовный уровень кардинала.